如果想問問題或單純回饋的話可以填寫表單唷

目錄

在軟體開發推陳出新的時代,我想可以一起回顧這篇經典文章——Choose Boring Technology,選擇無聊的技術。

在開發上,我們常常會抱怨語言選型落伍,PHP 屎山程式碼應該要全部重構成 Rust 或 Golang 或任何你想得到的程式語言。資料庫用 Postgres 或 MySQL 太落伍了,要用 Mongo、DynamoDB、Cassendra、Neo4j 才可以應付大流量。

通常有「引入某個新技術」可以解決既有問題的想法,大多代表開發還沒有想得足夠清楚而已。不過要體悟這件事,通常需要時間積累。從碰到新技術眼睛會發光的少年到變成油光滿面的中年大叔。

跟其他不理解的開發者講這件事,他們只會覺得那是不想學習新東西的老人才會有的想法,但正因為見識過起起伏伏,進入到第三境界的看山是山、看水是水,才知道無聊的技術往往是最棒的技術。

我們天生不喜歡無聊,因為無聊代表停滯、缺乏新鮮感。但在軟體世界裡,「無聊」代表穩定、成熟與被實戰驗證。技術的刺激感常常是以維運的代價換來的。

在 Vercel 的不斷推廣下,很多 SaaS 服務會使用 Next.js 進行全端開發,雖然搭配 LLM 與 Vercel 自家平台優勢,可以很快推出產品並無痛部署,但也讓我意識到它所帶來的複雜度。

像是寫 React 元件需要理解前後端差異的複雜度;Server Actions / Server Component / Client Component 的選擇,這些都是為了達到他們聲稱更好的 UX 而做的取捨。

倒也不是說 Vercel 不好,它與 Next.js 的整合相當好,支援 SSG / SSR,也支援純靜態生成。SSR 的版本會幫你把 Next.js 需要伺服器的函數自動轉成 Edge Functions、自動部署、回滾(Rollback)、堪用的 Log 與告警系統,這些都是相當有幫助的功能。

但也不是完全無缺點,像是在需求逐漸複雜之後,光是 Library 的選型就相當惱人:

- 權限管理

- 表單驗證

- JWT 等機制實作

- 資料庫的 migration 管理

- Websocket 或 SSE

- Background Job / Scheduled Job / Cron Job 或任何非同步處理機制

或是認知到 Edge Functions 與本地開發的差異,導致有些程式碼的行為會完全不同。

也可以理解為選擇的自由,但對剛起步的公司或開發者來說,花時間在這些地方踩坑,雖說是個有趣的體驗,然而這對需要推出產品的公司來說並不是 CP 值高的選擇。很多框架在很早期的階段就已經解決這些事情了,像是以上提到的機制 Django / Laravel / Ruby On Rails 都具備。

以我現在的工作內容來說,由於涉及比較多圖片處理的關係,需要針對 CPU-bound 做優化最後選擇 AWS SQS 解決,但剩下的部分都是靠 Django 內建的功能實作的。雖然 Django 對非同步的支援沒那麼好,但他的確省下了很多時間。部署也是一個需要高度關注的事,因為很容易把它複雜化。

接下來說說如果要我選擇的話,我會怎麼選。我認為一個無聊的框架應該具備下列幾個要件:

- 具有內建且完整的 Database Adapter 與 Migration 機制:這點很容易被忽略但有 migration 這點至關重要

- 這點有時是雙面刃,例如某些 DB 沒有 uuid 的實作,導致需要在應用端生成 uuid 寫入資料庫

- 呈上,便利、彈性的 ORM:像 Django 與 Ruby On Rails 的模型寫起來就相當舒服。同時也要具備必要時能下 Raw SQL Query 的能力。我知道很多開發者討厭 ORM 帶來的封裝與不夠彈性的介面,但粗暴地忽略它帶來的便利性與維護性是不現實的。

- 登入、權限控管機制:至少要能夠在 API 層級做權限控管,例如(以 Django 舉例)

# 在 request 過來時會根據設定的 permission 控管

class MyProfileAPIView(APIView):

permission_classes = [IsAuthenticated, xxxGroupPermission]- 有整合 Background Job 的機制:像是 Django 時常搭配的 Celery 或是 Ruby On Rails 的 ActiveJob

- 是否支援 Cache:最好是有 adapter,可以自由切換 in-memory 或是 Redis

- 是否支援 Websocket 的抽象:例如 Django 的 channel;Ruby On Rails 的 Action Cable

- 有時候 Websocket 的需求就是會突然冒出來

- 是否容易在本地端跑起來

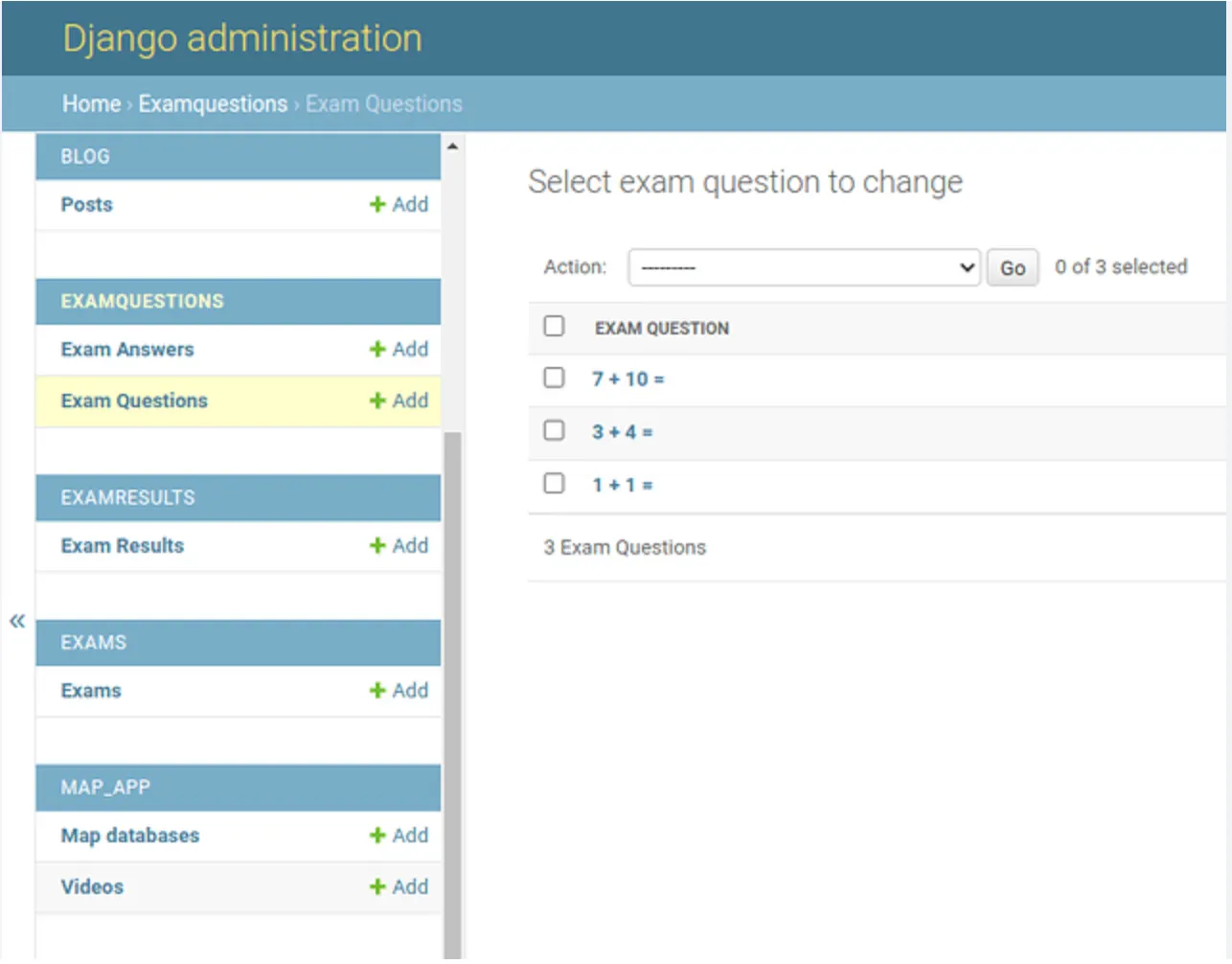

- 有內建的後台生成機制:只要定義好 Model 與 UI 選項即可生成後台頁面

class File(MyModel):

device_id = models.CharField(

max_length=255,

verbose_name="設備ID",

null=True,

blank=True

)

admin.site.register(File, FileAdmin)這樣寫,Django 會自動生成對應的頁面,讓你能夠修改資料庫裡面的值,也能進行簡單的客製化。老實說這個功能是我後來發現極為重要的。

如果給開發者自己做後台,光是技術選型就要一陣子,如果又想要做到前後端分離,代表又要再花時間串接 UI、API、資料庫。相比 Django 儘管頁面陽春,但能直接透過宣告 Model 節省 90% 的工作且又能保證完全正確,是極為方便的功能。

每個框架或多或少有其局限性或缺點,然而我認為一個「好的無聊框架」應該具備以下七個特徵:

- ✅ 原生支援非同步或輕量並行(green thread / coroutine)

- 🧱 穩定的資料庫整合與 Migration 機制**

- 🧩 好用但不強制的 ORM,能自由使用 Raw SQL

- 🔐 內建登入與權限控管機制

- ⚙️ 整合 Background Job 或排程機制(Celery / ActiveJob)

- 🪄 自動生成後台 UI(例如 Django Admin)

- 💾 完善的 Cache 與 Websocket 支援

華麗的技術能吸引注意,但真正能撐過風雨的,永遠是那些無聊、可靠的選擇。

後記

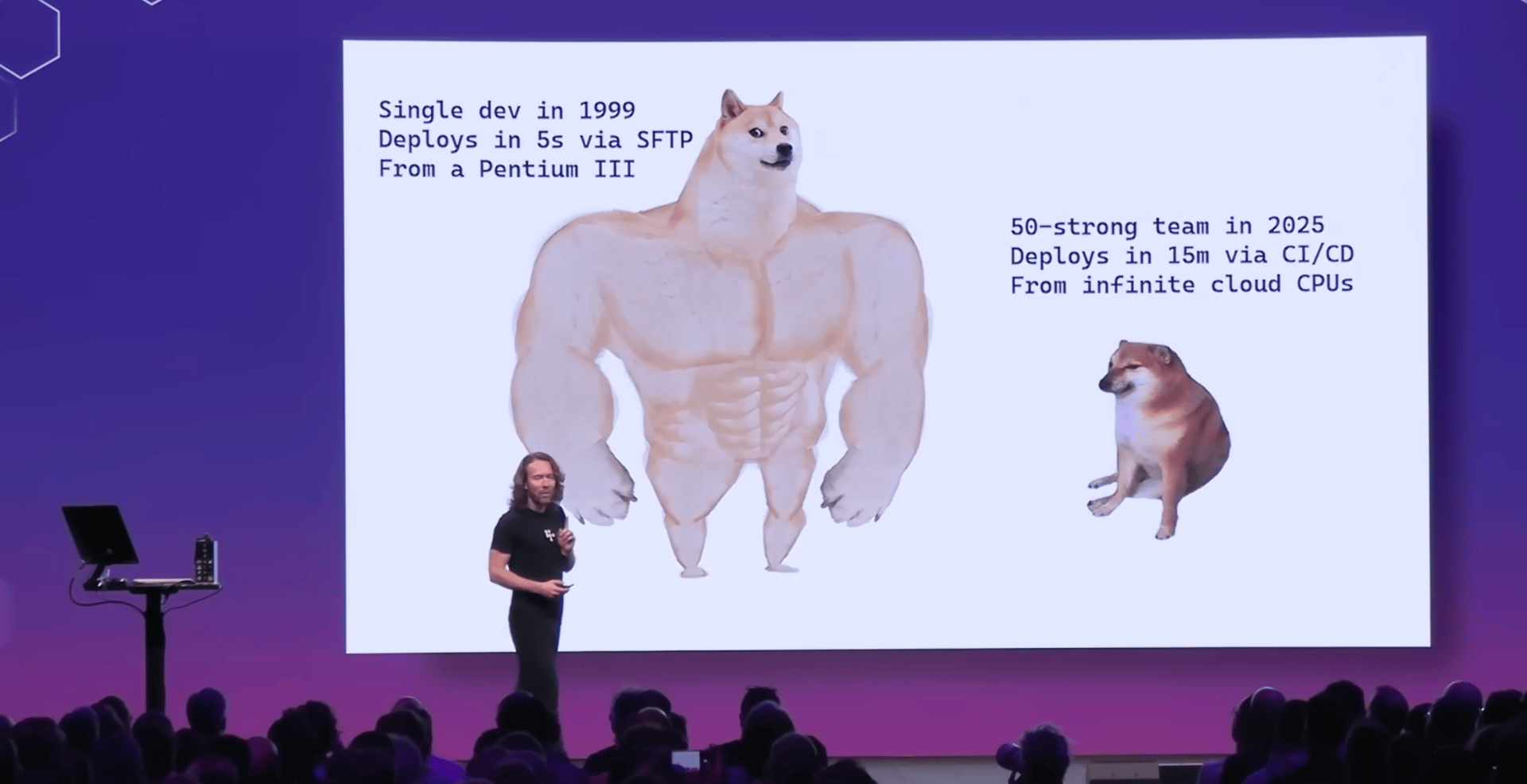

DHH 在 Rails World 的 Keynote 曾經提到現在網頁開發的現況簡直過於複雜。以前只要把東西拖過去 SFTP 就直接上線了,現在跑個 CI/CD 就要 15 分鐘。雖然不完全認同 DHH 的看法,但我想只要是網頁開發者,多多少少都有過「過度複雜」的念頭吧。

如果覺得這篇文章對你有幫助的話,可以考慮下面的連結請我喝一杯 ☕ 可以讓我平凡的一天變得閃閃發光 ✨

☕Buy me a coffee